NICGSlowDown [CVPR22]¶

约 4837 个字 302 行代码 22 张图片 预计阅读时间 23 分钟

论文思维导图 ¶

论文笔记 ¶

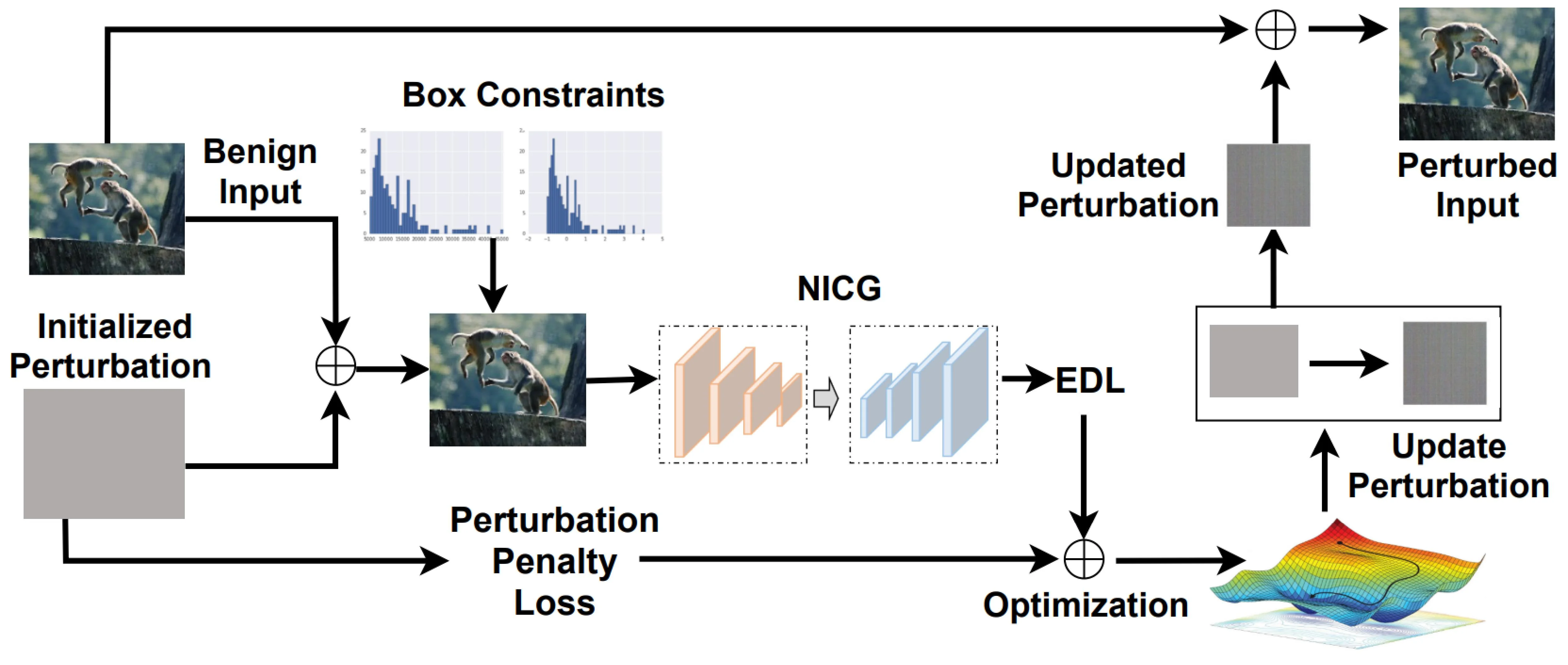

核心过程

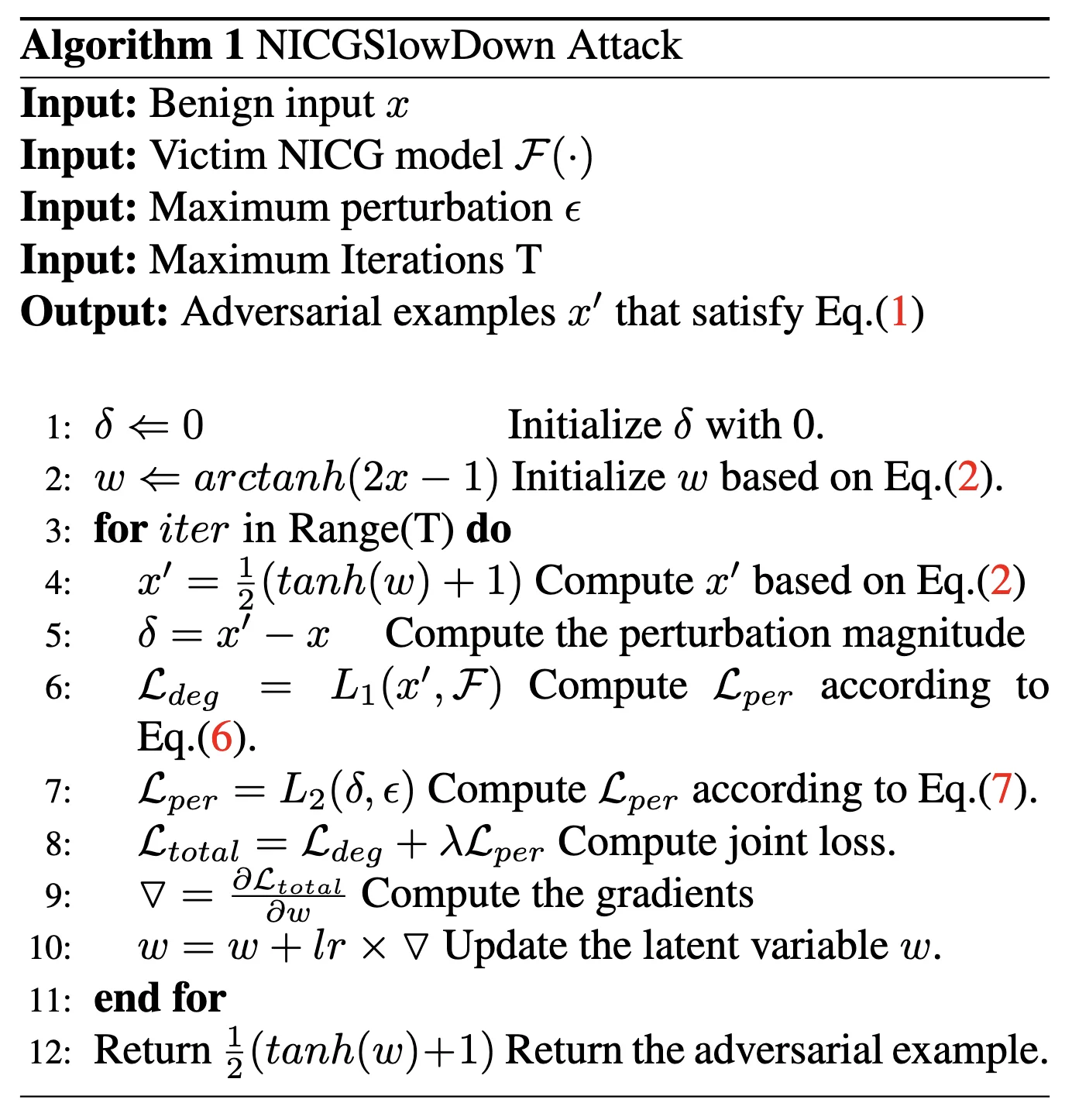

主要算法 ¶

input:

- a benign input image \(x\)

- the victim NICG model \(F\)

- a pre-defined perturbation threshold \(\epsilon\)

- and the maximum iteration number \(T\)

output

- a adversarial examples \(x'\)

转换方法 ¶

为了达到 adversarial examples \(x'\) 不被区分的结果,有了下面的 box constraints

但是直接优化 \(\delta\) 很难,所以这里使用了一个转换方法

因为 \(tanh(\cdot) \in [-1,1]\),所以可以满足约束,把优化变量转化成了 \(\omega\)

loss1 \(\mathcal{L}_{EOS}\)¶

这个损失函数 \(\mathcal{L}_{eos}\) 是 EOS(End-of-Sequence)依赖损失,主要用于 序列生成任务(如机器翻译、文本摘要、图像描述生成等<EOS>

- \(n\):样本数量(或序列的时间步数

) 。 - \(i\):第 \(i\) 个样本或时间步。

- \(l_i^{eos}\):模型在当前时间步对

<EOS>标签的预测概率(即 \(p_i^{eos}\)) 。 - \(l_i^k\):模型对 其他非

<EOS>标签 \(k\) 的预测概率(如词汇表中的词) 。 - \(\mathbb{E}_{k \sim p_i}\):对非

<EOS>标签 \(k\) 按概率分布 \(p_i\) 的期望(即平均概率) 。 - 注意:此处的 \(p_i\) 是模型在时间步 \(i\) 的预测概率分布(包含

<EOS>和其他词) 。

直观解释 ¶

- 第一项 \(l_i^{eos}\):模型预测

<EOS>的概率(即模型认为当前应终止序列的概率) 。 - 第二项 \(\mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):模型对所有 非

<EOS>标签 预测概率的平均值(即模型继续生成词的概率) 。 - 差值 \(l_i^{eos} - \mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):

- 若模型对

<EOS>的预测概率 高于其他词的平均概率,则损失增大(惩罚模型提前终止) 。 - 若模型对

<EOS>的预测概率 低于其他词的平均概率,则损失减小(鼓励模型在正确位置终止) 。

- 若模型对

- 当 \(l_i^{eos}\) 升高时,损失 \(\mathcal{L}_{eos}\) 增大 → 通过梯度下降 迫使 \(l_i^{eos}\) 降低。

- 这样模型会更倾向于继续生成词而非终止。

- 攻击者希望延长序列(如

SlowDownAttack) ,而防御方需抑制这种行为。

计算示例

假设一个文本生成任务,词汇表为 ["a", "dog", "<EOS>"],某时间步的预测概率分布为:

- 第一项 \(l_i^{eos}\):\(p_i^{eos} = 0.3\)。

- 第二项 \(\mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):

- 仅对非

<EOS>标签计算期望(即 "a" 和 "dog") :

$$

mathbb{E}_{k sim p_i} l_i^k = frac{0.2 + 0.5}{2} = 0.35

$$

- 或按概率加权平均(需归一化非 <EOS> 部分):

- 单时间步损失:

- 负值表示模型更倾向于继续生成词(需优化

) 。

loss2 依赖损失 \(\mathcal{L}_{dep}\) ¶

这个损失函数 \(\mathcal{L}_{dep}\) 是 依赖损失(Dependency Loss),主要用于衡量 模型预测的置信度与其实际表现之间的偏差。它的设计目的是让模型在预测时更加 校准(Calibrated),即预测概率应与真实正确性相匹配。以下是详细解析:

- \(n\):样本数量。

- \(i\):第 \(i\) 个样本。

- \(o_i\):样本 \(i\) 的真实标签(Ground Truth

) 。 - \(p_i\):模型对样本 \(i\) 的预测概率分布(所有类别的概率

) 。 - \(l_i^{o_i}\):模型对 真实标签 \(o_i\) 的预测概率(即 \(p_i^{o_i}\)

) 。 - \(l_i^k\):模型对 类别 \(k\) 的预测概率(即 \(p_i^k\)

) 。 - \(\mathbb{E}_{k \sim p_i}\):对类别 \(k\) 按概率分布 \(p_i\) 的期望。

2. 直观解释

- 第一项 \(l_i^{o_i}\):模型对真实标签的预测概率(置信度

) 。 - 第二项 \(\mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):模型对所有类别预测概率的期望(即平均置信度

) 。 - 差值 \(l_i^{o_i} - \mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):

- 如果模型对真实标签的置信度 高于平均置信度,则损失减小(鼓励模型对正确标签更自信

) 。 - 如果模型对真实标签的置信度 低于平均置信度,则损失增大(惩罚模型对正确标签的不确定性

) 。

- 如果模型对真实标签的置信度 高于平均置信度,则损失减小(鼓励模型对正确标签更自信

计算示例

假设一个 3 分类问题,某样本的真实标签为 \(o_i=1\),模型预测概率分布为:

- 第一项 \(l_i^{o_i}\):\(p_i^{o_i} = 0.7\)。

- 第二项 \(\mathbb{E}_{k \sim p_i} l_i^k\):

- 单样本损失:

- 最终损失:对所有样本取平均。

loss3 扰动损失 \(\mathcal{L}_{per}\) ¶

这个损失函数 \(\mathcal{L}_{per}\) 是一个 扰动约束损失(Perturbation Constraint Loss),主要用于 限制对抗样本与原始样本之间的差异,确保对抗扰动在可控范围内。以下是详细解析:

- \(\delta\):对抗样本与原始样本之间的扰动大小(例如 L2 或 Linf 范数

) 。 - \(\epsilon\):预设的最大允许扰动阈值。

- \(\|\cdot\|\):范数计算(如 L1、L2 等

) 。

约束扰动范围

- 当扰动 \(\delta\) 不超过阈值 \(\epsilon\) 时,损失为 0,不进行惩罚。

- 当扰动 \(\delta\) 超过阈值 \(\epsilon\) 时,损失为 \(\|\delta - \epsilon\|\),惩罚超出部分。

代码复现 - 准备工作 ¶

服务器 ¶

这次我是在 autodl 上租了一个 3090 进行实验。

autodl 加速:需要使用 hugging face 的时候打开学术资源加速

source /etc/network_turbo

数据集 ¶

COCO - Common Objects in Context

For more details about training the image caption neural networks, you can follow the tutorial

caption¶

这里使用 utils.py中create_input_files这个函数。

from utils import create_input_files

create_input_files(

dataset='flickr8k',

karpathy_json_path='/root/autodl-tmp/Capstone/CVPR22_NICGSlowDown/dataset/flickr8k/dataset_flickr8k.json',

image_folder='/root/autodl-tmp/Capstone/CVPR22_NICGSlowDown/dataset/flickr8k/RAW',

captions_per_image=5, # 从名称中可以看出

min_word_freq=5, # 从名称中可以看出

output_folder='/root/autodl-tmp/Capstone/CVPR22_NICGSlowDown/dataset/flickr8k/CAP',

max_len=100 # 这是默认值,因为没有在名称中体现

)

代码复现 - 结果展示 ¶

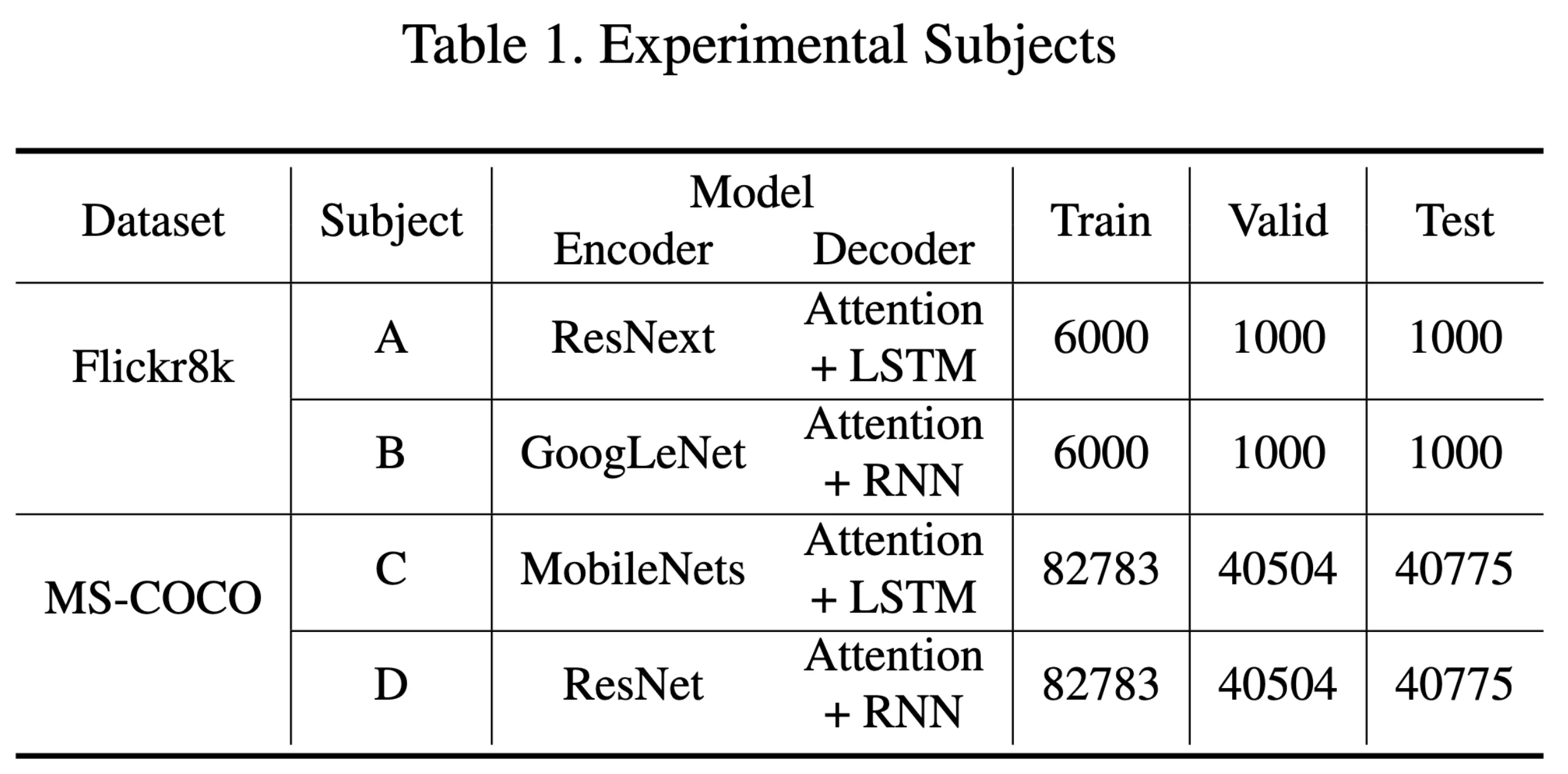

论文中使用了两个数据集、两个 model

这里因为设备限制,也为了节省时间,我只尝试了第一个 dataset Flickr8k

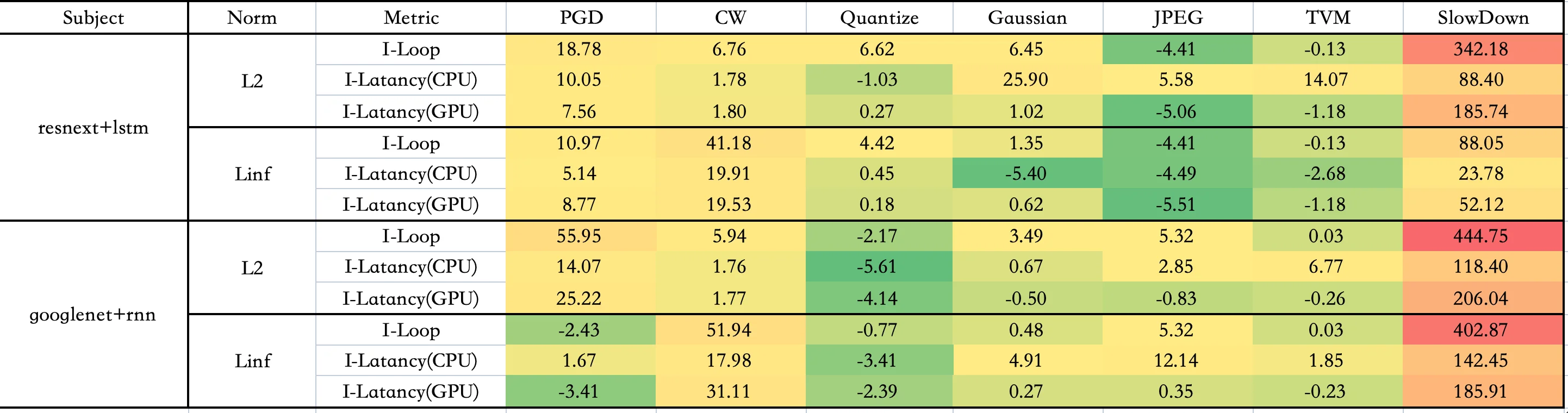

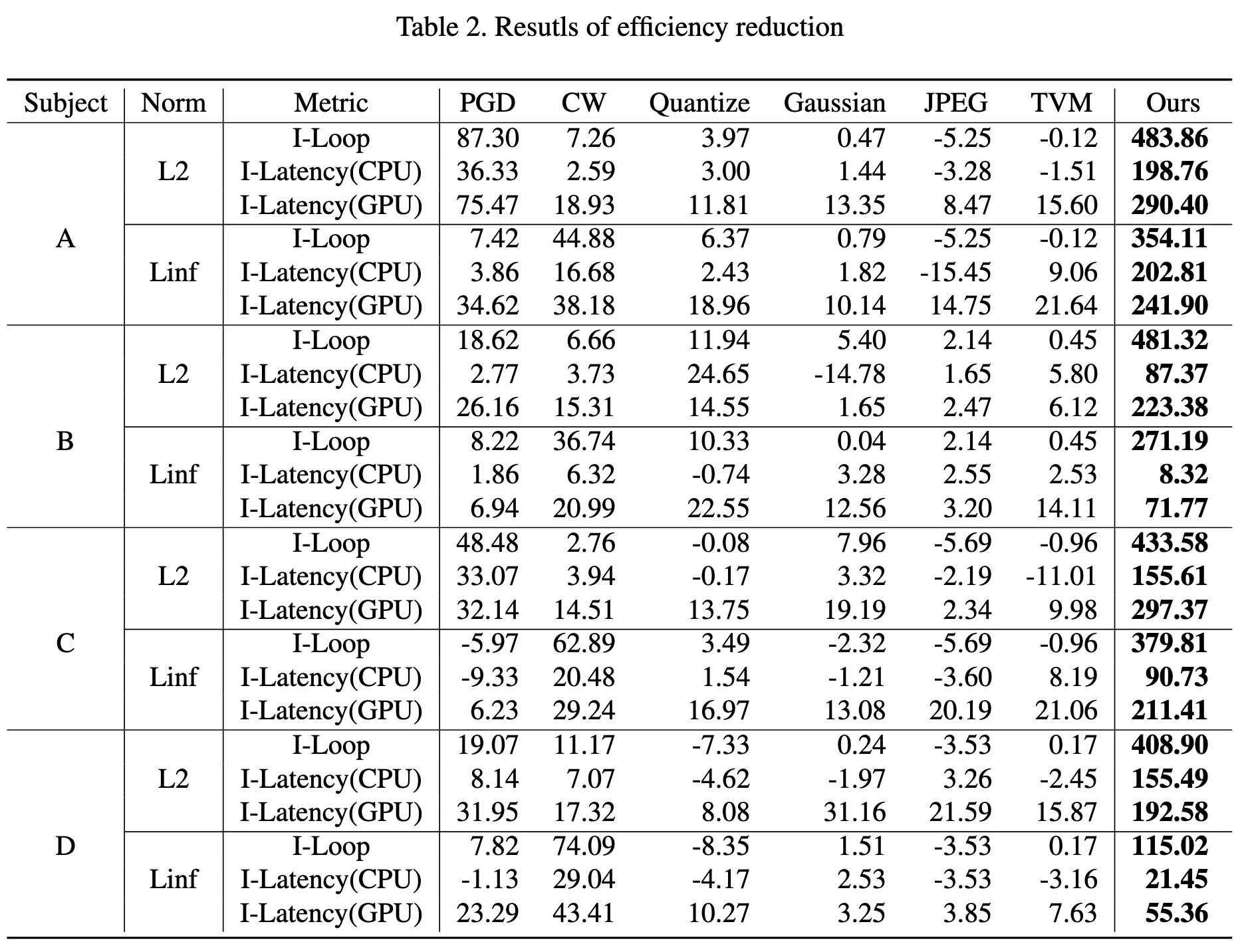

Metrics - Table2¶

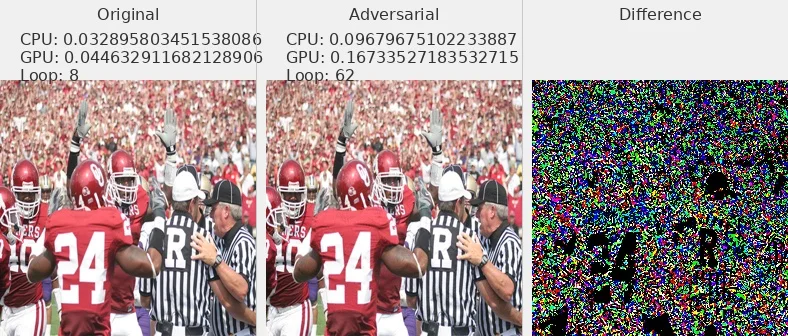

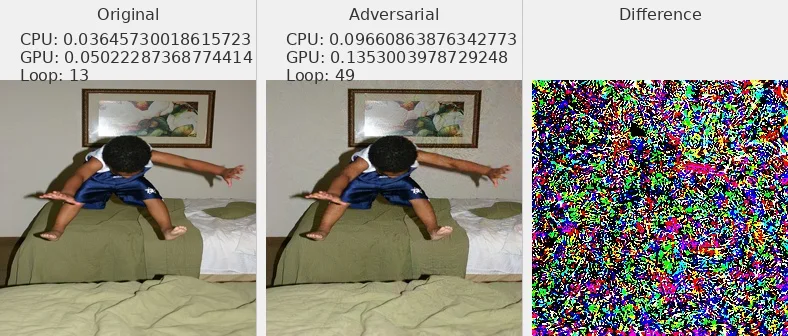

这里用的是论文中提到的 Metrics, 即I-loop ,I_Latency (CPU,GPU)

可能由于使用硬件不同,复现效果和原论文数据有一定差别,但是 SlowDown 的效果还是可以体现的

下图是原论文的数据图

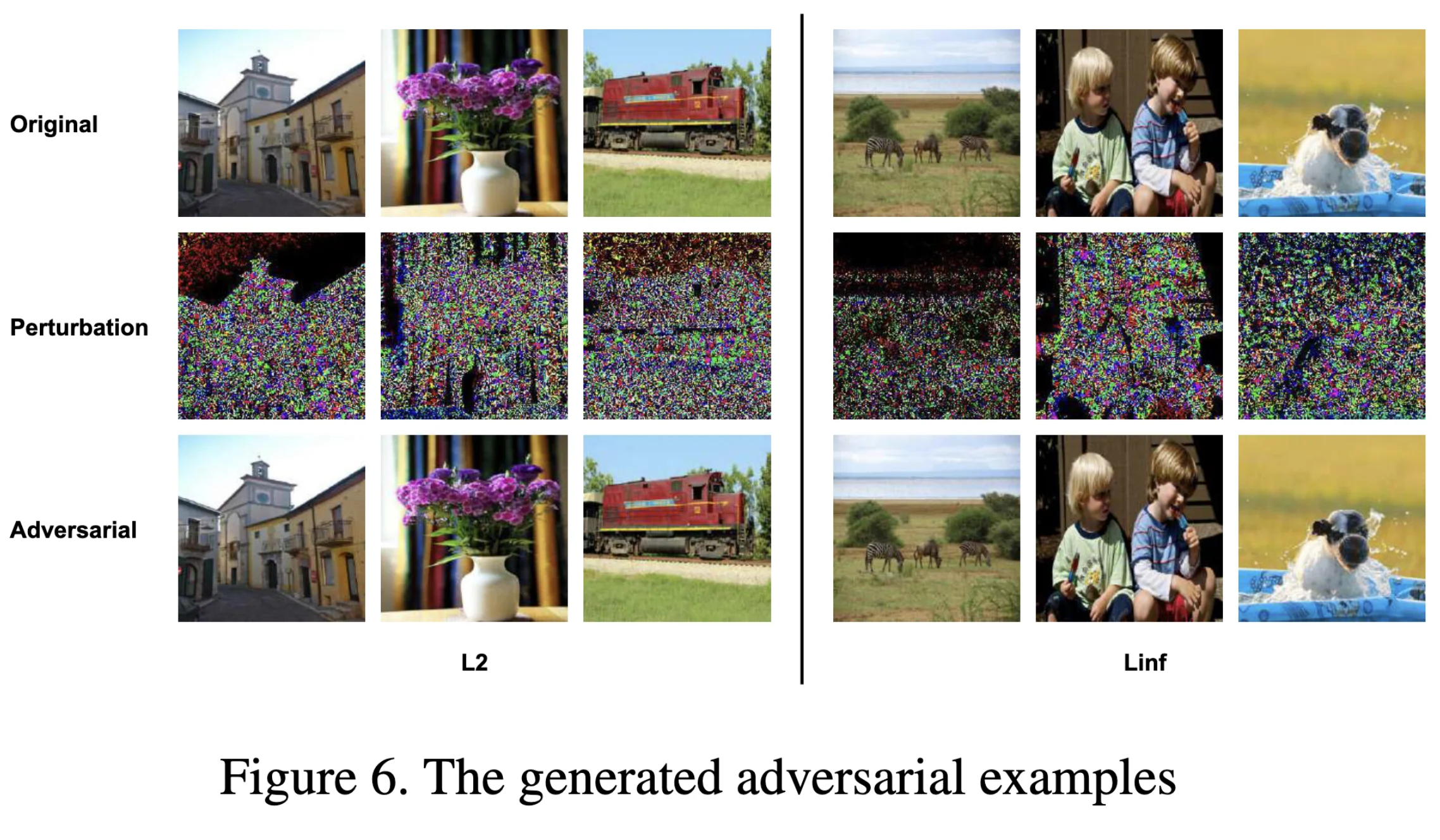

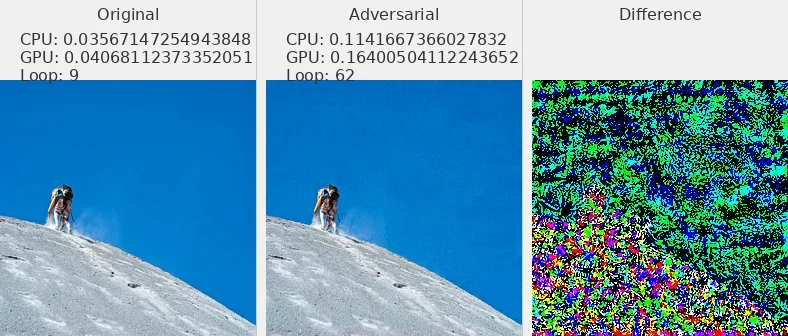

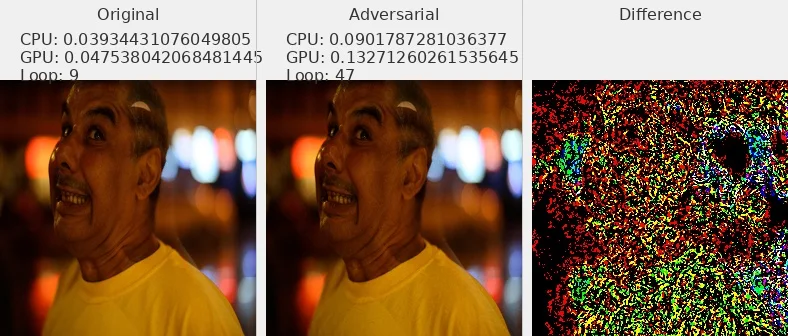

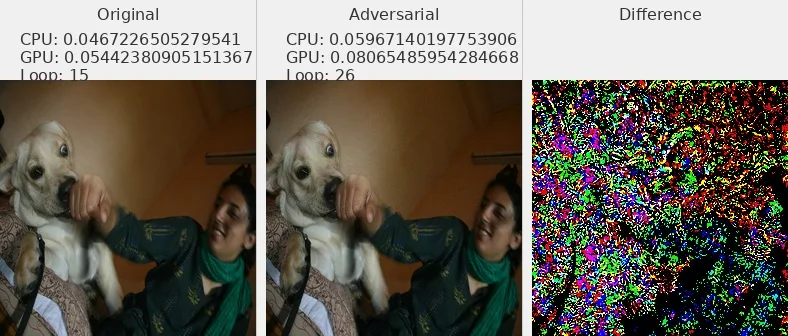

图片 - 原文 Fig6 ¶

我选择了部分数据集中的图片展示,可以发现对抗攻击样本和原始图片肉眼不可分

L2_flickr8k_googlenet_rnn

L2_flickr8k_resnext_lstm

Linf_flickr8k_googlenet_rnn

Linf_flickr8k_resnext_lstm

Distribution¶

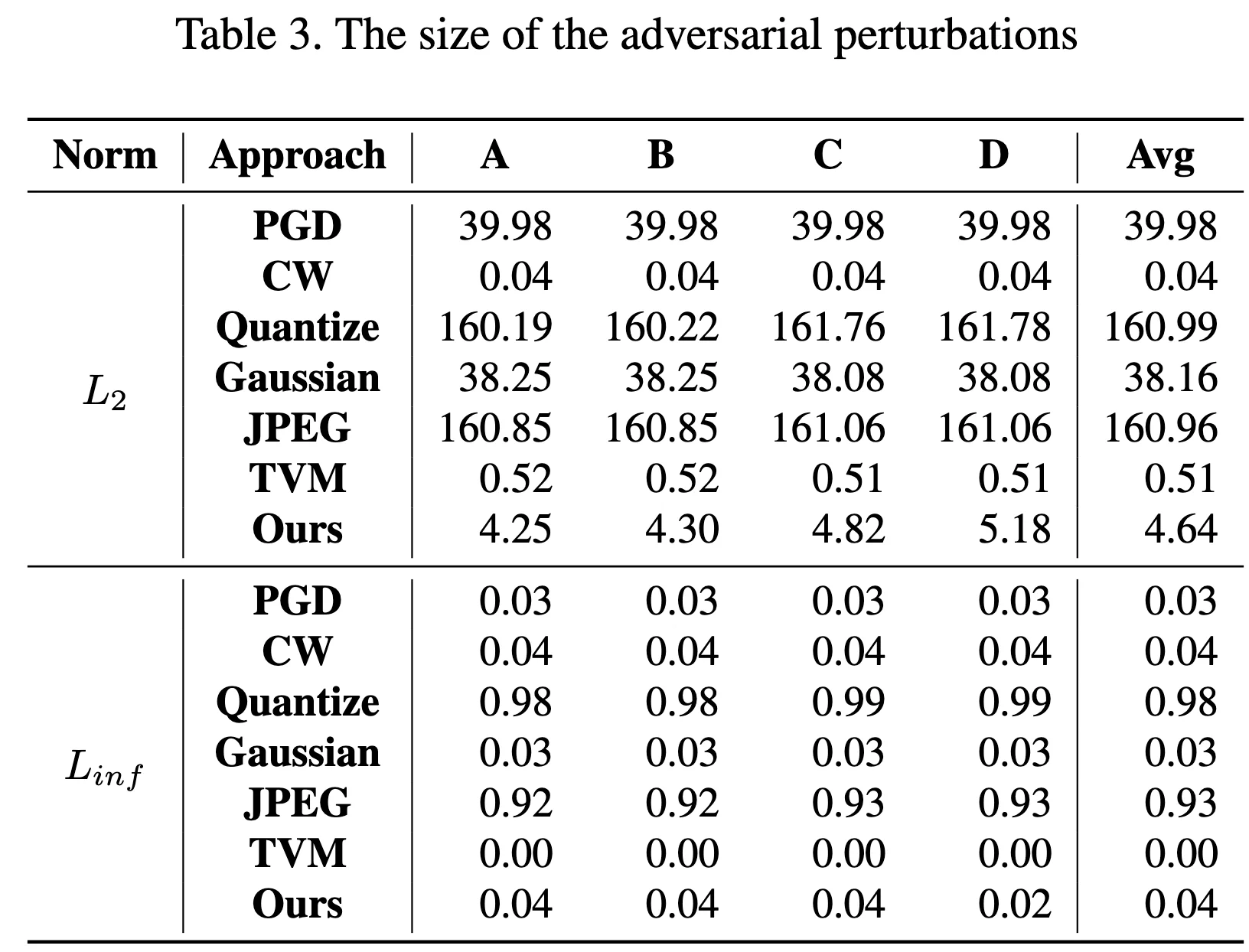

Norm of Pertubation - Table3¶

论文中 Table3

主要论证 average perturbation size

复现结果与论文结果较为接近

| Subject | Norm | PGD | CW | Quantize | Gaussian | JPEG | TVM | SlowDown |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | L2 | 39.97904814 | 0.031572578 | 162.2170346 | 38.00815206 | 162.5883692 | 0.504508379 | 5.232429061 |

| A | Linf | 0.030000001 | 0.034108425 | 0.989821747 | 0.029954669 | 0.944367203 | 0.001945466 | 0.021404715 |

| B | L2 | 39.98188388 | 0.042649064 | 162.2420903 | 38.00864502 | 162.5883692 | 0.504508379 | 4.580114361 |

| B | Linf | 0.029999993 | 0.035503504 | 0.989768272 | 0.029944356 | 0.944367203 | 0.001945466 | 0.040621143 |

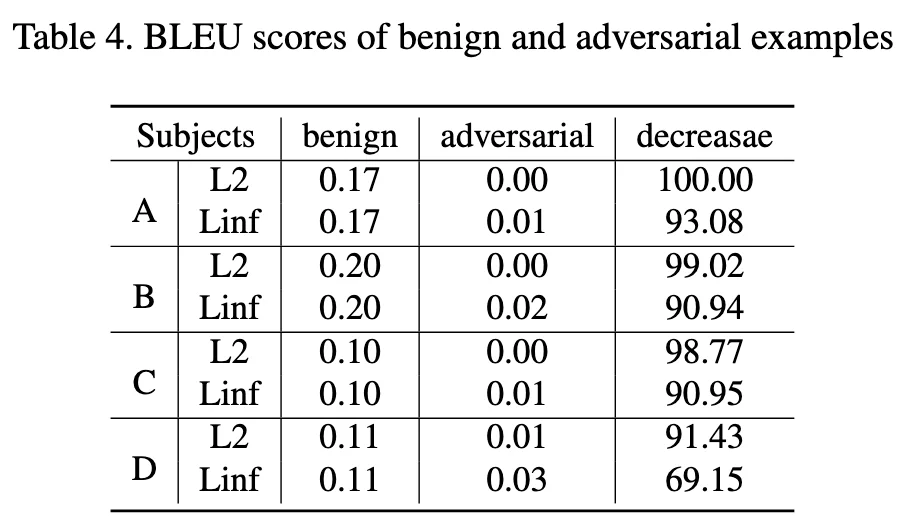

Bleu 值 - Table4 ¶

Subject-B Linf 这个效果不是很好,其他数值较为接近

| Subject | Norm | Ori | Adv | Decrease |

|---|---|---|---|---|

| A | L2 | 0.11 | 0.00 | 100.00 |

| A | Linf | 0.11 | 0.01 | 94.58 |

| B | L2 | 0.11 | 0.01 | 89.12 |

| B | Linf | 0.11 | 0.03 | 68.75 |

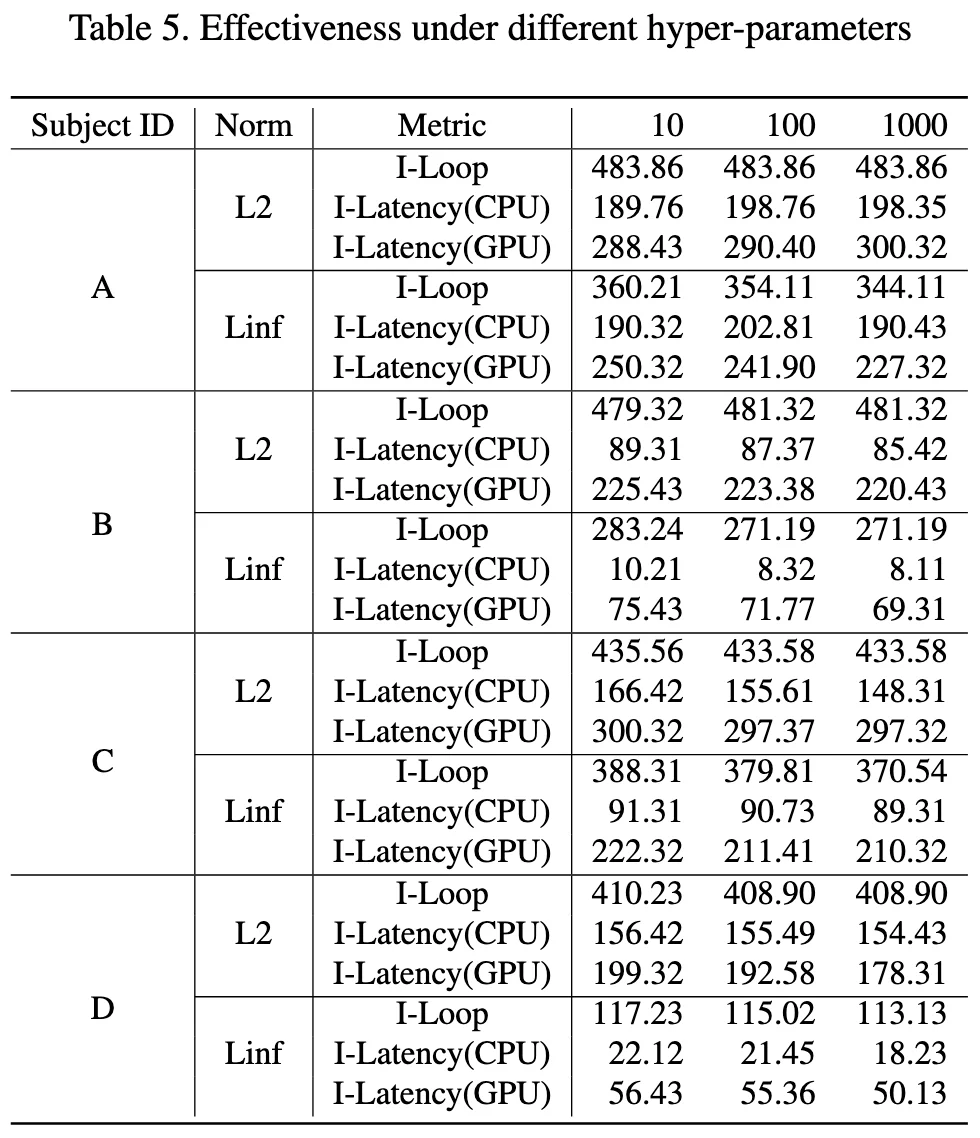

HyperPerameters - Table5¶

这里是使用了不同的 \(\lambda\)

$$

mathcal{L}{deg}=mathcal{L}

$$

在代码}+lambdamathcal{L}_{depslowdown.py中,是初始化的这一句

self.coeff = config['coeff']

在generate_adv.py的 config 中设置coeff这个参数实现

config = {

'lr': 0.001,

'beams': 1,

'coeff': 100,

'max_len': 60,

'max_iter': 1000,

'max_per': MAX_PER_DICT[attack_name]

}

这里重复实验应该可以得到数据,由于时间原因没有复现这一个表格

代码复现 - 问题解决 ¶

uv 安装 ¶

uv env --python=3.8.10

uv pip install -r requirements.txt

requirements.txt

这里放一下我自己最后环境的 requirements.txt,可以参考一下。

absl-py==2.3.1

astunparse==1.6.3

cachetools==5.5.2

certifi==2025.7.14

charset-normalizer==3.4.2

click==8.1.8

filelock==3.16.1

flatbuffers==25.2.10

fsspec==2025.3.0

gast==0.4.0

google-auth==2.40.3

google-auth-oauthlib==1.0.0

google-pasta==0.2.0

grpcio==1.70.0

h5py==3.11.0

idna==3.10

imageio==2.35.1

importlib-metadata==8.5.0

jax==0.4.13

jinja2==3.1.6

joblib==1.4.2

keras==2.12.0

lazy-loader==0.4

libclang==18.1.1

markdown==3.7

markupsafe==2.1.5

ml-dtypes==0.2.0

mpmath==1.3.0

networkx==3.1

nltk==3.9.1

numpy==1.23.5

nvidia-cublas-cu12==12.1.3.1

nvidia-cuda-cupti-cu12==12.1.105

nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.1.105

nvidia-cuda-runtime-cu12==12.1.105

nvidia-cudnn-cu12==9.1.0.70

nvidia-cufft-cu12==11.0.2.54

nvidia-curand-cu12==10.3.2.106

nvidia-cusolver-cu12==11.4.5.107

nvidia-cusparse-cu12==12.1.0.106

nvidia-nccl-cu12==2.20.5

nvidia-nvjitlink-cu12==12.9.86

nvidia-nvtx-cu12==12.1.105

oauthlib==3.3.1

opt-einsum==3.4.0

packaging==25.0

pillow==10.4.0

protobuf==4.25.8

pyasn1==0.6.1

pyasn1-modules==0.4.2

pywavelets==1.4.1

regex==2024.11.6

requests==2.32.4

requests-oauthlib==2.0.0

rsa==4.9.1

scikit-image==0.21.0

scipy==1.10.1

setuptools==75.3.2

six==1.17.0

sympy==1.13.3

tensorboard==2.12.3

tensorboard-data-server==0.7.2

tensorboard-logger==0.1.0

tensorflow==2.12.0

tensorflow-estimator==2.12.0

tensorflow-io-gcs-filesystem==0.34.0

termcolor==2.4.0

tifffile==2023.7.10

torch==2.4.1

torchvision==0.19.1

tqdm==4.67.1

triton==3.0.0

typing-extensions==4.13.2

urllib3==2.2.3

werkzeug==3.0.6

wheel==0.45.1

wrapt==1.14.1

zipp==3.20.2

当然也可以使用 conda 进行环境管理,但是我这一次为了学习uv进行环境管理,所以都使用了uv。

scipy 库 ¶

ImportError: cannot import name 'imread' from 'scipy.misc'

from scipy.misc import imread

可以更改scipy的版本

pip install scipy==1.2.0

但是我最后采用的解决方案其实是换成了其他库来实现。

from imageio import imread

from PIL import Image

import numpy as np

......

img = imread(impaths[i])

if len(img.shape) == 2:

img = img[:, :, np.newaxis]

img = np.concatenate([img, img, img], axis=2)

img = np.array(Image.fromarray(img).resize((256, 256)))

......

不在一个 device 上 ¶

这里的问题是 allcaps 在 CPU 上,而 sort_ind 在 GPU 上。所以需要放到一个 device 上面

with torch.no_grad():

# Batches

for i, (imgs, caps, caplens, allcaps) in enumerate(val_loader):

# Move to device, if available

imgs = imgs.to(device)

caps = caps.to(device)

caplens = caplens.to(device)

allcaps = allcaps.to(device) # 添加这行,确保allcaps也在正确的设备上

代码复现 - 代码解读 ¶

训练与攻击流程 ¶

- 训练阶段:

CUDA_VISIBLE_DEVICES=$1 python train.py --config=flickr8k_googlenet_rnn.json

train.py

- 调用时机:项目开始,用于训练模型

- 依赖:config/*.json, utils.py, datasets.py, src/*

- 输出:模型权重如BEST_flickr8k_googlenet_rnn.pth.tar

- 对抗样本生成阶段: 按顺序执行不同的攻击方法,每种攻击都测试 L2 和 Linf 两种范数:

generate_adv.py

- 调用时机:模型训练完成后

- 依赖:训练好的模型权重,utils.py(攻击方法)

- 输出:对抗样本文件(保存在 adv/ 目录)

- 测试与分析阶段:

test_latency.py

- 调用时机:对抗样本生成后

- 依赖:生成的对抗样本,训练好的模型

- 输出:延迟测试结果(保存在 latency/ 目录)

loss_impact.py

- 调用时机:最后阶段

- 依赖:训练好的模型

- 输出:损失函数研究结果(保存在 study/ 目录)

metrics 测量方法 ¶

主要需要测量三个主要的 metrics

对于每个样本,记录了以下信息:

device_res[0]: CUDA 设备上的执行时间(运行 5 次的总时间)device_res[1]: CPU 设备上的执行时间(运行 1 次的时间)device_res[2]: 预测的序列长度(pred_len)

其中代码里面计算的时候 gpu 运行 5 次的总时长,cpu 运行 1 次的总时长

for device in DEVICE_LIST:

encoder = encoder.to(device).eval()

decoder = decoder.to(device).eval()

img = img.to(device)

max_iter = ITER_DICT[device]

t1 = time.time()

for _ in range(max_iter):

pred_len = prediction_len_batch(img, encoder, decoder, word_map, max_length, device)

t2 = time.time()

device_res.append(t2 - t1)

device_res.append(pred_len[0])

res.append(device_res)

def prediction_len_batch(imgs, encoder, decoder, word_map, max_length, device):

···

return [get_seq_len(seq, word_map) for seq in seqs]

对于每个序列,通过 get_seq_len 计算从开始到 <end> 标记之间的词数

而prediction_len_batch返回的是一个 batch 当中每个样本的预测序列长度。

在实验中,batch=1, 所以pred_len[0]是序列的长度

参数说明 ¶

-

task 参数:选择要测试的模型:

- 0: coco_mobilenet_rnn

- 1: coco_resnet_lstm

- 2: flickr8k_googlenet_rnn

- 3: flickr8k_resnext_lstm

-

attack 参数:

- 0: SlowDownAttack

- 1: PGDAttack

- 2: CWAttack

- 3: TVMAttack

- 4: GaussianAttack

- 5: JPEGAttack

- 6: Quantize

-

norm 参数:

- 0: L2 范数

- 1: Linf 范数(无穷范数)

代码写法 ¶

这个库当中的 attack 方法使用了继承的方法,即先谢了一个 attack 的基类,定义了几种 attack 的基础方法。

然后再用继承的方法,写出了不同的 attack 方法。

train.py - 训练出 NICG model ¶

-

初始化阶段:

- 加载配置文件(模型参数、训练参数等)

- 初始化编码器(Encoder)和解码器(Decoder)

- 设置优化器和损失函数

- 加载数据集和词表映射

-

训练循环:

- 每个 epoch 包含训练和验证两个阶段

- 训练阶段:调用

train()函数进行模型训练 - 验证阶段:调用

validate()函数评估模型性能 - 根据验证结果保存检查点,更新最佳模型

-

前向传播:

# 编码器处理图像 imgs = encoder(imgs) # 输出: [batch_size, enc_image_size, enc_image_size, encoder_dim] # 解码器生成描述 scores, caps_sorted, decode_lengths, alphas, sort_ind = decoder(imgs, caps, caplens) -

损失计算:

# 交叉熵损失 loss = criterion(scores, targets) # 注意力正则化损失(双重随机注意力) loss += alpha_c * ((1. - alphas.sum(dim=1)) ** 2).mean()alpha_c: 注意力正则化系数alphas: 注意力权重 [batch_size, num_pixels]

-

性能指标:

- Top-5 准确率:预测的前 5 个最可能的词中包含正确词的比例

- BLEU-4 分数:评估生成的描述与参考描述的相似度

训练优化策略

-

学习率调整:

- 当验证性能停止提升时,降低学习率

- 每 8 个 epoch 无改善,学习率乘以 0.8

-

梯度裁剪:

if grad_clip is not None: clip_gradient(decoder_optimizer, grad_clip)- 防止梯度爆炸

- 将梯度值限制在一定范围内

-

早停策略:

if epochs_since_improvement == 20: break- 当验证性能连续 20 个 epoch 没有提升时停止训练

beam search

在验证和测试阶段,使用束搜索生成最终的图像描述:

def caption_image_beam_search(encoder, decoder, image, word_map, beam_size=3):

# 维护 k 个最可能的序列

k = beam_size

# 计算每个时间步的 top-k 概率

# 选择得分最高的序列作为最终输出

utils.py - 工具函数 ¶

utils.py: 工具函数文件

- create_input_files: 处理原始数据集,创建训练所需的输入文件

- caption_image_beam_search: 使用束搜索生成图像描述

- caption_image_batch: 批量生成图像描述

- 包含各种辅助函数(损失计算、优化器调整、准确率计算等)

generate_adv.py - 生成对抗样本 ¶

这个文件就是使用不同的攻击方法,对我们训练好的 NICG 模型,生成对抗样本对。

- 生成对抗样本

- 支持多种攻击方法和规范(L2 和 Linf 范数)

- 保存对抗样本结果

-

关键参数:

ADV_NUM = 1000 # 生成对抗样本的数量 BATCH = 20 # 批处理大小 CAP_PER_IMG = 5 # 每张图片的描述数量 -

攻击配置:

config = { 'lr': 0.001, # 优化器学习率 'beams': 1, # 束搜索大小 'coeff': 100, # 攻击系数 'max_len': 60, # 最大序列长度 'max_iter': 1000, # 最大迭代次数 'max_per': MAX_PER_DICT[attack_name] # 最大扰动范围 } -

支持的攻击方法(从 utils.py

) :ATTACK_METHOD = [ SlowDownAttack, # 减速攻击 PGDAttack, # 投影梯度下降攻击 CWAttack, # Carlini & Wagner 攻击 TVMAttack, # 总变分最小化攻击 GaussianAttack, # 高斯噪声攻击 JPEGAttack, # JPEG压缩攻击 Quantize, # 量化攻击 ] -

工作流程:

- 加载预训练模型和数据集

- 根据指定的攻击类型和范数创建攻击器

- 批量生成对抗样本

- 保存原始图像和对抗样本对

test_latency.py - 测试推理速度 ¶

这个文件就是测试我们生成的对抗样本对,对模型推理速度的影响。

- 测试模型在不同设备(CPU/GPU)上的延迟

- 比较原始图像和对抗样本的处理时间

- 评估攻击对模型推理速度的影响

-

测试配置:

DEVICE_LIST = ['cuda', 'cpu'] # 测试设备 ITER_DICT = { 'cuda': 5, # GPU上运行5次取平均 'cpu': 1 # CPU上运行1次 } -

效率测试流程:

def test_efficiency(imgs, encoder, decoder, word_map, max_length):

# 对每张图片

for img in imgs:

# 在每个设备上测试

for device in DEVICE_LIST:

# 多次运行取平均

for _ in range(ITER_DICT[device]):

# 测量推理时间

pred_len = prediction_len_batch(...)

- 结果保存:

torch.save(

[ori_efficiency, adv_efficiency],

os.path.join('latency', f'{attack_type}_{attack_name}_{task_name}.latency')

)

loss_impact.py - 参数影响分析 ¶

对应论文的 Table5

-

主要功能:

- 研究不同损失函数对对抗攻击效果的影响

- 对比分析不同损失类型下的攻击结果

- 生成用于研究的对抗样本

-

实验设置:

# 基本参数 ADV_NUM = 1000 # 实验样本数量 BATCH = 20 # 批处理大小 # 攻击配置 config = { 'lr': 0.001, # 学习率 'beams': 1, # 束搜索大小 'coeff': 100, # 攻击系数 'max_len': 60, # 最大序列长度 'max_iter': 1000, # 最大迭代次数 'max_per': MAX_PER_DICT[attack_name] # 最大扰动范围 } -

实验维度:

- 范数类型(attack_norm

) :- 0: L2 范数

- 1: Linf 范数(无穷范数)

- 损失类型(loss_type

) :- 0: 原始损失函数

- 1: 改进的损失函数

slowdown.py- 攻击函数 ¶while len(complete_seqs) < batch_size: # 1. Embed previous word embeddings = decoder.embedding(k_prev_words.to(device)).squeeze(1) # (batch_size, embed_dim) # 2. Attention计算 awe, alpha = decoder.attention(encoder_out, h) # (batch_size, encoder_dim), (batch_size, num_pixels) # 3. Gating mechanism gate = decoder.sigmoid(decoder.f_beta(h)) # (batch_size, encoder_dim) awe = gate * awe # 加权注意力特征 # 4. LSTM/GRU 解码 if type(decoder.decode_step) == torch.nn.LSTMCell: h, c = decoder.decode_step(torch.cat([embeddings, awe], dim=1), (h, c)) elif type(decoder.decode_step) == torch.nn.GRUCell: h = decoder.decode_step(torch.cat([embeddings, awe], dim=1), h) # 5. 计算下一个词的概率分布 scores = decoder.fc(h) # (batch_size, vocab_size) scores = F.softmax(scores, dim=-1) next_word_probs, next_word_inds = scores.max(1) # 取概率最高的词 # 6. 强制计算 <end> token 的概率(用于对抗攻击) next_word_probs = \ scores[:, word_map['<end>']] + \ (next_word_inds != word_map['<end>']) * next_word_probs # 7. 更新序列和分数 next_word_inds = next_word_inds.cpu() seqs = torch.cat([seqs, next_word_inds.unsqueeze(1)], dim=1) # (batch_size, step+1) seq_scores = torch.cat([seq_scores, next_word_probs.unsqueeze(1)], dim=1) # 8. 检查是否生成 <end> token incomplete_inds = [ind for ind, next_word in enumerate(next_word_inds) if next_word != word_map['<end>']] complete_inds = set(range(batch_size)) - set(incomplete_inds) complete_seqs.update(complete_inds) # 9. 更新输入词 k_prev_words = next_word_inds.unsqueeze(1) # 10. 检查是否超过最大长度 if step > max_length: break step += 1 - 范数类型(attack_norm

-

Embedding 层:将上一个词

k_prev_words转换为词向量embeddings。 - 注意力机制:

decoder.attention(encoder_out, h)计算当前隐藏状态h对图像特征的注意力权重alpha。awe是加权后的上下文向量(Attended Visual Features) 。

- Gating 机制:

- 使用

decoder.f_beta(h)和sigmoid计算门控值gate,调整awe的权重。

- 使用

- LSTM/GRU 解码:

- 输入

: [embeddings, awe](词向量 + 注意力特征) 。 - 输出:更新隐藏状态

h(和c,如果是 LSTM) 。

- 输入

- Softmax 计算:

decoder.fc(h)输出词表概率分布scores。next_word_probs是最高概率词的分数。

- 强制计算

<end>概率:- 如果当前词不是

<end>,则next_word_probs保持不变;否则,使用<end>的概率。 - 这是对抗攻击的关键,因为攻击目标是让模型在

<end>处停留更久(增加推理时间) 。

- 如果当前词不是

- 更新序列和分数:

seqs存储生成的序列。seq_scores存储每个词的概率分数(用于计算对抗损失) 。

- 终止条件:

- 如果生成

<end>或超过max_length,则停止解码。

- 如果生成

distribution.py¶

- 输入:从

latency/目录加载不同攻击方法(L2和Linf)的延迟测试结果(.latency文件) 。 - 处理:将原始(

ori_res)和对抗(adv_res)的延迟数据合并,并重新组织为结构化格式。 - 输出:保存为 CSV 文件到

dist/目录,文件命名格式为____dist____{task_name}_{attack_name}.csv。

latency_res = torch.load(latency_file) # 加载.latency文件

ori_res, adv_res = latency_res # 解包原始和对抗结果

- 假设

ori_res和adv_res是列表,每个元素代表一个样本的延迟测量值(例如不同层的推理时间) 。

for ori, adv in zip(ori_res, adv_res):

tmp = np.array(ori + adv).reshape([1, -1]) # 将ori和adv拼接为一行

res.append(tmp)

res = np.concatenate(res, axis=0) # 堆叠所有样本

- 每个样本的原始和对抗数据被拼接为一行(例如

ori有 3 个值,adv有 4 个值,则合并后为 7 列) 。

- 如果

ori_res[0] = [t1, t2, t3],adv_res[0] = [t4, t5, t6, t7],则合并后的一行为[t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7]。

collect_latency.py¶

根据原始数据计算 metrics

0.15, 0.12, 0.18, 0.20, 0.10, 0.05, 0.30 # 循环延迟平均增加(攻击类型1-6,最后一列是类型0)

0.10, 0.08, 0.12, 0.15, 0.05, 0.02, 0.25 # CPU延迟平均增加

0.20, 0.15, 0.25, 0.30, 0.12, 0.08, 0.40 # GPU延迟平均增加

0.50, 0.40, 0.60, 0.70, 0.30, 0.20, 0.80 # 循环延迟最大增加

0.30, 0.25, 0.35, 0.40, 0.20, 0.15, 0.50 # CPU延迟最大增加

0.60, 0.50, 0.70, 0.80, 0.40, 0.30, 0.90 # GPU延迟最大增加

- 每行含义: 1-3行:平均延迟增加(循环、CPU、GPU)。 4-6行:最大延迟增加(循环、CPU、GPU)。

- 每列含义: 前6列:攻击类型1-6的结果,最后一列:攻击类型0的结果。

acc.py¶

计算 bleu 值

pertubation.py¶

计算 Table-3,也就是算 average perturbation size

输出到PerRes目录

-

每个模型的单独结果文件 (

task_name + '_' + attack_name + '.csv'):这个文件的格式是: - 每行代表一个样本 - 有7列,对应7种攻击方法的扰动值 - 特别注意:列的顺序是 [1,2,3,4,5,6,0],把第0种攻击方法的结果放到最后一列final_res = np.concatenate([delta_list[:, 1:], delta_list[:, 0:1]], axis=1) -

最终的平均结果文件 (

average.csv):这个文件包含了: - 每个元素是all_res = np.concatenate(all_res, axis=1)(final_res < MAX_PER_DICT[attack_name]).mean(0)- 表示扰动小于阈值的样本比例 - 对每个模型和每种攻击类型都有一个这样的统计值 -

几个 loss 的实现 ¶

Pertubation penalty¶

这个损失函数在 SlowDownAttack 类中实现:

def compute_per(self, adv_imgs, ori_imgs):

"""计算扰动大小"""

if self.attack_norm == L2:

current_L = self.mse_Loss(

self.flatten(adv_imgs),

self.flatten(ori_imgs)).sum(dim=1)

elif self.attack_norm == Linf:

current_L = (self.flatten(adv_imgs) - self.flatten(ori_imgs)).max(1)[0]

else:

raise NotImplementedError

return current_L

然后在 run_attack 和 run_diff_loss 方法中使用:

current_per = self.compute_per(adv_images, ori_img)

per_loss = self.relu(current_per - self.max_per) # 这里实现了分段函数

per_loss = per_loss.sum()

这里的实现对应公式:

- current_per 计算 delta (扰动大小)

- self.max_per 对应 epsilon (扰动阈值)

- self.relu(current_per - self.max_per) 实现了分段函数:

- 当 delta leq epsilon 时,输出0

- 当 delta > epsilon 时,输出 ||delta-epsilon||

依赖损失 ¶

这个在 prediction_batch 函数中实现:

def prediction_batch(imgs, encoder, decoder, word_map, max_length, device):

# ...

scores = decoder.fc(h) # (s, vocab_size)

scores = F.softmax(scores, dim=-1) # 计算概率分布

next_word_probs, next_word_inds = scores.max(1) # 获取最大概率的词

# 计算每个位置的得分

seq_scores = torch.cat([seq_scores, next_word_probs.unsqueeze(1)], dim=1)

这个损失函数的实现体现在:

- scores = F.softmax(scores, dim=-1) 计算每个位置的概率分布 p_i

- next_word_probs, next_word_inds = scores.max(1) 获取最可能的词 o_i 及其概率 l_i^{o_i}

- 通过 softmax 计算得到的 scores 包含了 mathbb{E}_{k sim p_i} l_i^k

在 SlowDownAttack 类中,这两个损失被组合使用:

def run_attack(self, x):

# ...

adv_loss = self.compute_adv_loss(adv_images) # 包含依赖损失

current_per = self.compute_per(adv_images, ori_img) # 扰动损失

per_loss = self.relu(current_per - self.max_per)

per_loss = per_loss.sum()

loss = adv_loss + self.coeff * per_loss # 组合损失

整个攻击过程中:

1. mathcal{L}{per} 确保生成的对抗样本扰动不会太大,保持在可接受范围内

2. mathcal{L} 通过影响模型在每个位置的预测概率分布,来实现对序列生成过程的干扰

3. 两个损失通过系数 self.coeff 进行平衡,共同指导对抗样本的生成

这种实现方式使得攻击既能保持对抗样本的视觉质量(通过扰动损失约束

EOS 依赖损失 ¶

在 slowdown.py 和captionAPI.py当中有所体现

def compute_adv_loss(self, adv_imgs):

seqs, seq_scores = prediction_batch_target_end(

adv_imgs, self.encoder, self.decoder,

self.word_map, self.max_len, self.device

)

loss = self.bce_loss(seq_scores, torch.zeros_like(seq_scores))

return loss.mean(1).sum()

- 作用:计算对抗样本的损失,目标是让模型生成更长的序列(延迟

<EOS>的出现) 。 - 关键步骤:

prediction_batch_target_end:生成对抗样本的序列和分数seq_scores。bce_loss:二元交叉熵损失,将seq_scores与全零张量比较,强制降低<EOS>的概率。

next_word_probs = \

scores[:, word_map['<end>']] + \

(next_word_inds != word_map['<end>']) * next_word_probs

<EOS>,则 next_word_probs 保留最高概率词的分数。

- 如果当前预测词是 <EOS>,则 next_word_probs 直接使用 <EOS> 的概率。

- 这样设计的目的是让损失函数能够 显式区分模型是否预测了 <EOS>。

- 二元交叉熵 (BCE Loss):

- 其中

p_i^{eos}是<EOS>的概率(来自seq_scores) 。 - 最小化该损失等价于 强制

p_i^{eos}趋近于 0(即延迟终止) 。

原始问题中的 \(\mathcal{L}_{eos}\) 公式:

在代码中 并未直接实现此公式,但通过以下方式间接实现类似效果:

1. prediction_batch_target_end 中的 next_word_probs 计算已经隐含了 <EOS> 与其他词概率的对比。

2. bce_loss 通过强制 <EOS> 概率降低,实现了类似 \(\mathcal{L}_{eos}\) 的目标(抑制 <EOS> 的出现

代码中的具体实现链路 ¶

- 输入对抗样本

: adv_imgs(通过扰动生成的图像) 。 - 生成序列和分数:

- 调用

prediction_batch_target_end,返回seq_scores(包含每个时间步的<EOS>调整概率) 。

- 调用

- 计算损失:

- 使用

bce_loss将seq_scores与零张量比较,惩罚高<EOS>概率。

- 使用

- 优化对抗样本:

- 在

run_attack中,联合扰动约束损失 (per_loss) 和对抗损失 (adv_loss) 更新对抗样本。

- 在

- 当前代码:通过

bce_loss隐式实现 \(\mathcal{L}_{eos}\) 的目标(抑制<EOS>) 。 - 关键函数:

prediction_batch_target_end中的next_word_probs计算是核心。 - 设计意图:攻击者希望模型生成更长序列,因此需降低

<EOS>概率,增加计算时间。